この記事のもくじ

なぜ気仙沼のフカヒレラーメンは、ただの「高級麺」ではないのか

私が初めて宮城県気仙沼市を訪れ、フカヒレラーメンと対峙した時の記憶は、今でも鮮やかに心に焼き付いています。熱々の丼の中、琥珀色のスープに美しく輝く、透き通ったフカヒレの姿煮。その圧倒的な存在感を前に、思わず息をのんだものです。一口すすれば、口いっぱいに広がる豊かな旨味と、想像を超える繊細な食感。それは、単なる食事を超え、五感を揺さぶる体験でした。

多くの人々にとって、フカヒレは「高級中華料理の象徴」であり、日常ではなかなか口にすることのできない特別な存在だと思われているでしょう。フカヒレラーメンと聞けば、当然ながら「高価な贅沢品」というイメージが先行するはずです。しかし、この気仙沼の地において、フカヒレはただの高級食材ではありません。

宮城県気仙沼市は、日本でも有数のサメ水揚げ量を誇る「サメの町」であり、フカヒレは地域に深く根ざした文化の象徴なのです。この一杯のラーメンは、長年サメと共に歩んできた人々の歴史と、この町が抱える特別な物語を凝縮しています。

フカヒレラーメンは、単なる高価なご馳走ではないのです。それは、三陸の雄大な海が育んだ恵みであり、そして、あの東日本大震災という未曽有の困難を乗り越え、故郷の食文化を守り抜こうとした人々の魂が詰まった、希望の一杯なのです。本稿では、そんな奥深い気仙沼のフカヒレラーメンの世界へ、皆様をご案内します。

時代を泳ぐフカヒレの物語:起源と変遷

フカヒレの食文化は、はるか中国の明時代にまで遡ります。当初、役人や富裕層の間で珍重されたこの食材は、清朝の乾隆帝時代には大流行し、宴席に欠かせない高級食材としての地位を不動のものにしました。この伝統的な高級食材が、日本の小さな漁港、気仙沼で独自の進化を遂げるまでには、長い歴史の道のりがありました。

気仙沼とサメの関わりは、高級食材としての利用にとどまりません。戦後の物資不足の時代、気仙沼ではサメの皮がランドセルや靴、財布といった生活必需品に加工されていたという、驚くべき逸話が残されています。

現代では高級なサメ革製品も、かつては生活の中に当たり前に存在した素材だったという事実は、この町がサメと共に生き、その恵みを余すところなく利用してきた歴史を物語っています。

フカヒレ加工業が気仙沼に本格的に根付いたのは、昭和32年(1957年)に初代・石渡正男氏がフカヒレ加工業を創業したことが一つの大きな契機でした。当時、小さなヒレは捨てられることが多かったのですが、彼はそれらを丁寧に加工して商品化するなど、サメ一筋に研究と開発を重ねていきました。

このように、フカヒレラーメンは単に高級な食材を乗せただけの創作料理ではなく、サメと共に歩み、その命を無駄にしないという気仙沼の知恵と文化が、何十年という歳月を経て一つのラーメンという形に結実した、まさに歴史の到達点と言えるでしょう。

一杯に凝縮された気仙沼の海:基本特徴を徹底解剖

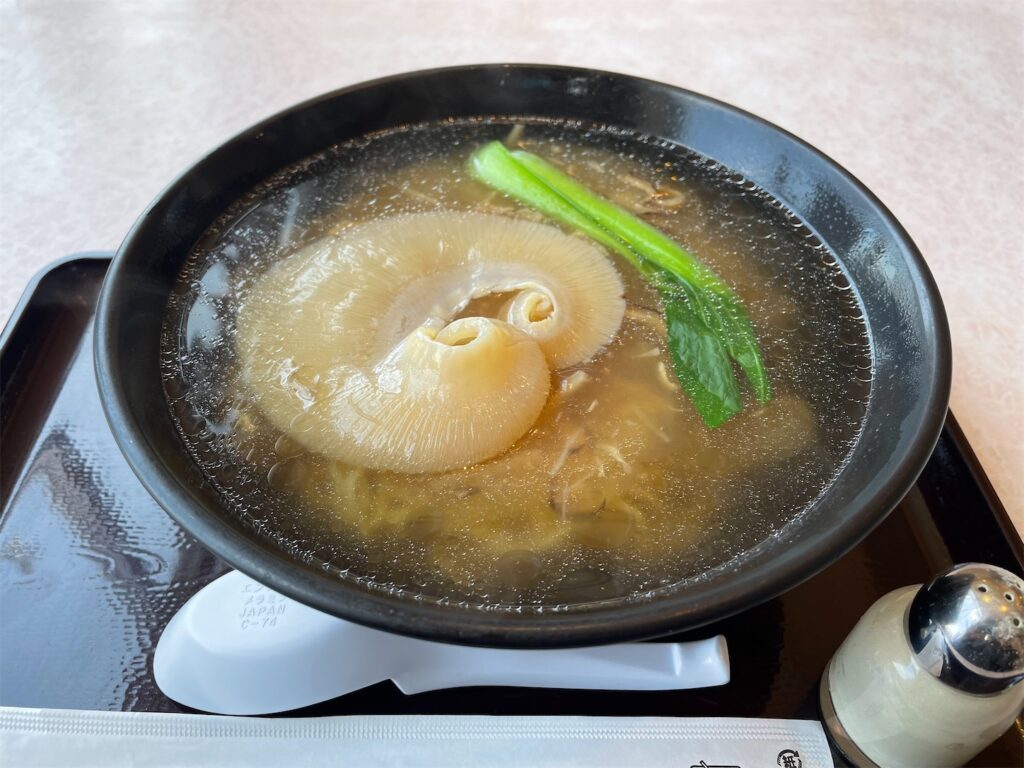

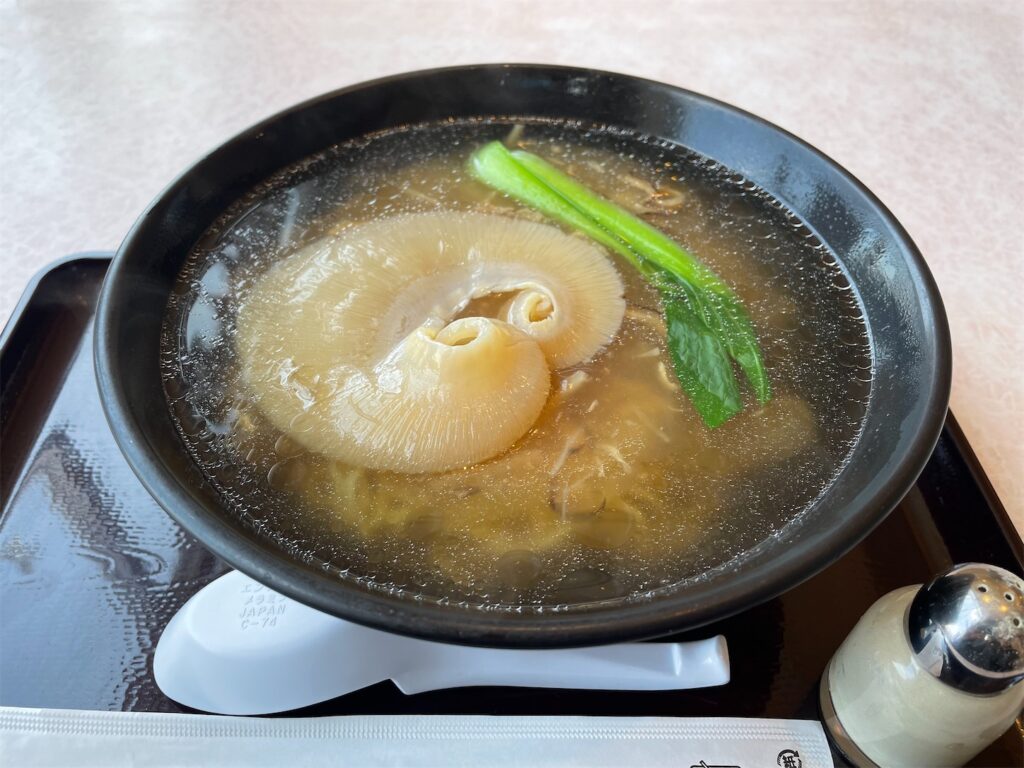

フカヒレの食感といえば、多くの人が「コリコリ」という歯ごたえを想像するのではないでしょうか。しかし、これはフカヒレの持つ魅力のほんの一部に過ぎません。実際に気仙沼のフカヒレ姿煮ラーメンを味わってみると、その食感の多様性にきっと驚かれるはずです。

あるレビューでは「シャキシャキの所とコラーゲンのようなねっとり感がある所」があったと報告されており、フカヒレの部位や調理法によって様々なテクスチャーを楽しめることがわかります。この口の中で生まれる多様な食感こそが、本物のフカヒレ姿煮ならではの醍醐味なのです。

フカヒレラーメンと一口に言っても、その構成要素には各社の強いこだわりが反映されています。たとえば、スープは本醸造濃口醤油をベースに豚・鶏・オイスターソースを組み合わせた定番の味や、イワシ煮干しや宗田ガツオなどの魚介エキスとXO醤で仕上げた海鮮風味の塩味など、多様な選択肢が存在します。麺についても、のど越しの良いちぢれ麺や、上品な味わいの中細麺、さらにはフカヒレ粉末を練り込んだ特製麺まで開発されているほどです。

私が取材で、ある製麺会社の担当者からお話を伺った際、「フカヒレを練り込むことで、高級食材にふさわしい風味と独特のコシが生まれるんです」と、その熱い想いを語ってくれました。このように、麺、スープ、そしてフカヒレの餡が織りなす「三位一体のハーモニー」こそが、気仙沼のフカヒレラーメンの真骨頂だと感じています。

地元民だけが知る特別な食べ方:気仙沼流フカヒレの流儀

気仙沼では、フカヒレはラーメンのトッピングという狭い枠に収まらない、多岐にわたる料理に姿を変えて、地元の人々に愛されています。特に驚くべきは、フカヒレをネタにした握り寿司や、和風スープにパイ生地で蓋をして焼き上げた「フカヒレパイスープ」といった、ユニークな料理が存在する点です。

フカヒレと聞けば、やはり中国料理のイメージが強いでしょう。ラーメンのトッピングとして、あるいはスープの主役として使われるのが一般的だと考えられています。

しかし、気仙沼の食文化は、この常識を軽やかに超えていきます。フカヒレの握り寿司を口にした時、そのコリコリとした独特の食感と、シャリに合うよう事前に施された味付けに、強い感動を覚えました。これはまさに、フカヒレの可能性を知り尽くした地元だからこそ生み出せる、他では味わえない逸品なのです。

ある地元の方から「うちでは、フカヒレの姿煮が余ったら、次の日のご飯に乗せてフカヒレ丼にするんだよ」と教えていただいたことがあります。高級食材を特別な日だけでなく、日常の中で大切に、そして美味しく食べ尽くそうとする姿勢に、フカヒレがこの町の生活に深く根ざしていることを改めて感じました。

このように、フカヒレに対する地元の人々の愛情と飽くなき探求心こそが、気仙沼の食文化を豊かにし、私たちに新しい味の発見をもたらしてくれるのです。

震災を乗り越えた、魂の一杯:心に刻む店と人々のエピソード

2011年3月11日、東日本大震災は気仙沼の町に甚大な被害をもたらしました。多くのフカヒレ店や工場が全壊し、一時は町の未来が見えないほどの絶望的な状況に陥りました。しかし、この悲劇的な出来事が、気仙沼の人々の心を一つにしました。私が取材で、ある店主から聞いた話が忘れられません。津波で全壊した「やまと食堂」は、一時は閉店を考えたそうです。しかし、「何とかオープンすることができた」と、その年の12月に営業を再開したこと。

「ますや食堂」の店主もまた、震災後1ヶ月で手持ちの食材を使い、豚汁を無料で振る舞ったと語ってくれました。その時、全国から届いた手紙や支援物資に涙が止まらなかったと言います。多くの人々は震災の記憶を「悲しい出来事」として捉えるかもしれません。しかし、気仙沼の人々にとって、それは単なる悲しみだけではありませんでした。

それは、困難な状況下でも、故郷の食文化を守り、町の未来を築き、若者にバトンを渡したいという強い決意を育んだ、希望の物語でもありました。気仙沼のフカヒレラーメンを味わうことは、単なる食の体験に留まらず、この町の人々の「諦めない心」と「助け合う精神」が凝縮された、希望の象徴をいただくことです。私たちはラーメンを食べることで、気仙沼の復興を応援し、その歴史を未来へと繋ぐ、感動的な物語の証人となることができるのです。

気仙沼フカヒレラーメン名店ガイド

やまと食堂

やまと食堂は、平成8年頃からフカヒレラーメンを提供している、地元で長く愛されている食堂です。震災で全壊するという甚大な被害を受けましたが、一時は閉店も考えたものの、その年の12月には営業を再開しました。

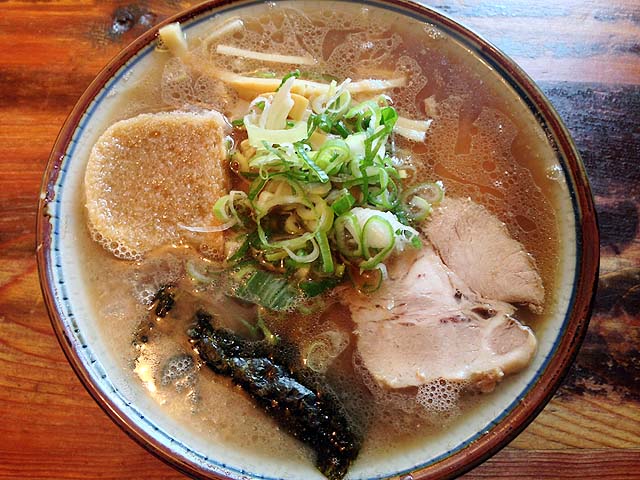

さっぱりした海鮮風味の魚介スープにズワイガニが入っており、食べやすいと評判です。また、リーズナブルな価格で提供することにもこだわっており、地元の方だけでなく、遠方から訪れる多くの観光客にも人気があります。実際にフカヒレラーメンを味わった方からは、「フカヒレ出汁が効いた大変美味しいスープ」で、「最高の食感だった」という感想が寄せられています。

店舗情報

- 住所: 宮城県気仙沼市魚町2丁目2-1

- 電話番号: 080-1684-4550

- 営業時間: 11:30~(詳細は要確認)

- 定休日: 不定休

港町レストラン鮮

気仙沼魚市場に隣接する「港町レストラン鮮」は、新鮮な魚介類を存分に堪能できるレストランです。観光客向けだと思われがちですが、フカヒレラーメンをはじめ、どの料理も質が高いと評価されています。

こちらのフカヒレラーメンは、大きなフカヒレの姿煮が豪快に乗っており、見た目のインパクトが抜群です。上品な椎茸の出汁が効いた優しい味のあんかけスープと、柔らかめの麺の組み合わせが特徴。フカヒレのシャキシャキ感とコラーゲンのねっとり感が同時に楽しめるという、多様な食感も魅力の一つです。

- 住所: 宮城県気仙沼市港町2-13(気仙沼お魚いちば内)

- 電話番号: 0226-29-6231

- 営業時間: 10:00~20:00(L.O. 19:30)

- 定休日: 不定休 または 年中無休

注記:上記情報は取材時点のものであり、営業時間や定休日が変更になっている場合があります。ご来店の際は、事前に各店舗へご確認ください。

自宅でフカヒレラーメンを楽しむ方法

自宅に通販のフカヒレラーメンが届いた時の喜びは、格別なものです。調理はいたってシンプルでありながら、熱々の餡を麺にかける瞬間は、まるで気仙沼の専門店にいるかのような高揚感に包まれます。

フカヒレラーメンはこちらでご購入いただけます(石渡商店様のサイトへ)

通販ではなく、本格的な味を家庭で手軽に再現するための、いくつかのレシピをご紹介します。たとえば、市販のフカヒレ濃縮スープを使う方法がとても手軽です。濃縮スープを沸騰させ、溶き卵を回し入れれば、それだけで本格的なスープが完成します。

フカヒレラーメンにはマルメン製麺所特製の細麺がおすすめです!

フカヒレラーメンは、そのままでも十分美味しいのですが、少しの工夫で、二度三度と異なる楽しみ方ができる懐の深い料理です。私は残ったスープにご飯ととき卵を加えて、雑炊のようにして食べたことがあります。これがまた、格別な美味しさでした。この食べ方は通販商品のレビューにも記載されており、地元の人々の知恵が凝縮された食べ方だと感じます。

トッピングはメンマやネギといったシンプルなものが一般的ですが、チンゲン菜などの青野菜を添えると、彩りが豊かになり、風味も増すことが提案されています。フカヒレラーメンの通販商品は、調理の簡単なものから、フカヒレ姿煮を後乗せして本格的な雰囲気を楽しめるものまで多種多様です。これらの商品を活用すれば、自宅で気軽に気仙沼の味を堪能し、自分だけのアレンジを見つけることができるでしょう。

フカヒレの裏側にある真実:知られざる豆知識と持続可能な未来

フカヒレと聞くと、残酷な漁法「フィニング」を連想する人もいるかもしれません。「フィニング」とは、サメのヒレだけを切り取り、価値が低いとされる胴体を海に投棄する漁法です。これは世界的な環境問題として、多くの保護団体や企業から批判されています。

しかし、気仙沼のサメ漁は、この一般的なイメージとは全く異なります。気仙沼では、サメのヒレはもちろん、肉、皮、軟骨など、全ての部位を余すことなく使い切る文化が根付いているのです。戦後の物資不足時代から続く、サメへの感謝と資源を大切にする精神が、今も受け継がれています。

さらに、気仙沼近海延縄漁船団は、海洋環境や水産資源の保護に取り組む漁業に与えられる「MSC認証(海のエコラベル)」の取得を目指しています。これは、「持続可能な漁業を実践していることを世界に示すため」であり、世界のサメ漁における持続可能性を追求する、真摯な取り組みなのです。

したがって、気仙沼のフカヒレラーメンを味わうことは、単なる食の体験に留まりません。それは、責任ある漁業と、海洋環境の保全に貢献する、サステナブルな選択なのです。一杯のラーメンを選ぶという行為が、遠い町の漁業と、地球の海を守る一歩につながることを、ぜひ心に留めておいてください。

一杯のラーメンが紡ぐ物語

これまでの内容を振り返ると、気仙沼フカヒレラーメンは、単なる高級食材のラーメンではないことがわかります。それは、中国から伝わった歴史と、気仙沼という町がサメと共に歩んだ文化の結晶であり、そして何より、東日本大震災からの復興という、人々の希望と感謝の物語を内包しているのです。

この感動的な物語を、あなた自身の舌で、心で体験してみませんか。一杯のラーメンを食すという行為が、遠い町の復興を支え、持続可能な未来の海を守る一歩となる。あなたのその一食が、気仙沼の物語を紡ぐ新たなページとなることを、心から願っています。さあ、気仙沼のフカヒレラーメンが待つ旅へ出発しましょう。

※この記事はインターネット上の情報をまとめて編集・加筆したものです。