この記事のもくじ

なぜ喜多方の一杯は、全国のラーメンファンを虜にするのか

朝靄に包まれた喜多方の街。午前6時半、坂内食堂の前には既に40人もの行列が。開店前から行列ができるほどの人気店で、朝ラーメンを食べに遠方からわざわざ訪れる人も多いのだとか。しかも、この光景は365日変わることがありません。

一体なぜ、人口37,000人あまりに対し120軒ほどのラーメン店があり、対人口比の店舗数では日本一という小さな街が、日本三大ラーメンの聖地となったのでしょうか。

答えは、ただ美味しいだけではない。硬度13と超軟水の源泉は「平成の名水百選」にも選ばれ、良質の味噌・醤油と共にラーメンスープの味の決め手となっています。つまり、この土地でしか生まれ得ない「奇跡の水」が、究極の一杯を生み出しているのです。

1. 一人の青年が紡いだ100年の物語:喜多方ラーメン誕生秘話

大正末期、運命の出会い

喜多方ラーメンの始まりは、中国からやってきた一人の青年が昭和2年頃から「支那そば」を屋台で売ったことからだとされています。その青年の名は、潘欽星(ばん・きんせい)。

実は、中国浙江省の生まれで両親と死別したため大正14年に19歳で日本で働こうと長崎に来て、東京・横浜で土木作業員をし、昭和2年に喜多方のすぐ北にある加納鉱山(銅山です)で働いていた叔父を頼ってきたそうです。

屋台から始まった革命

しかし、運命は思わぬ方向へ。叔父も仕事を世話できず、相談した結果、中華麺を打って屋台で売り歩いて生計をたてることにしたのだそうです。

ここで注目すべきは、彼の麺へのこだわり。一般的な中華麺とは違い、「平ったくて、太い麺で、縮れ麺」という独特の形状を選んだのです。なぜか?「縮れは、つゆをうまく絡み合う具合を工夫して、つゆとラーメンがほどよい絡みによってうまいラーメンを食べてもらうことにあったのです」と、後に語っています。

時代を超えて受け継がれる味

驚くべきことに、1983年(昭和58年)には福島県観光連盟の仲介で、日本交通公社(現JTB)の雑誌『るるぶ』で観光宣伝を仕掛け、PR記事の1ページ分に喜多方ラーメンが紹介されたことで、全国的なブームに。

けれども、忘れてはならない事実があります。1987年(昭和62年)3月4日、喜多方市の観光PRの一環として同業者団体「蔵のまち喜多方 老麺会(くらのまちきたかた らーめんかい)」が発足したことで、単なるブームではなく、地域全体で守り育てる文化へと昇華したのです。

喜多方ラーメンの真髄:なぜこの麺とスープは特別なのか

魔法の水が生み出す奇跡のスープ

実際に現地で飲んでみると分かるのですが、喜多方の水は驚くほど柔らかい。飯豊山の雪解け水が、スープにキレを生み、麺の鮮度を高める。

しかし、ここで疑問が生まれるかもしれません。「水なんてどこも同じでは?」と。

いいえ、違うのです。実は飯豊山の雪解け水が地下水を使って打つ多加水麺。この水の硬度はわずか13。東京の水道水が60〜80程度であることを考えると、いかに特殊かが分かるでしょう。

熟成多加水麺の秘密

「平打ち熟成多加水麺」。この呪文のような名前こそ、喜多方ラーメンの生命線です。

通常は加水率30%前後なのに対し、喜多方の麺は40%を超える。つまり、通常の1.3倍以上もの水分を含んでいるのです。

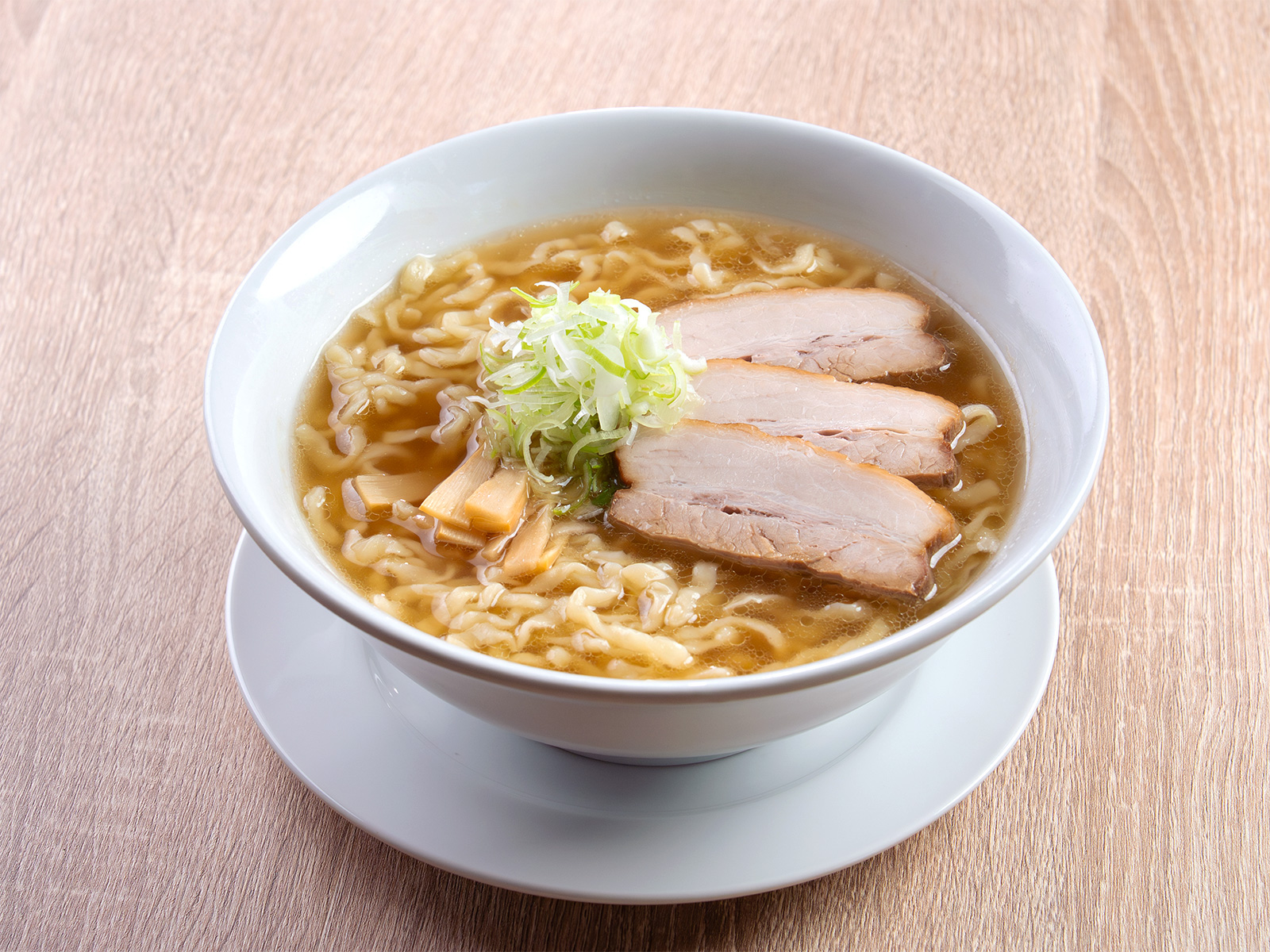

SNSでは「喜多方の麺はすぐ伸びる」という声も見かけますが、それは大きな誤解。むしろ逆で、水分をたくさん含ませながら熟成させて作ります。コシのある幅3~4mmほどの太麺で、独特の縮れが特徴です。この製法により、時間が経っても麺の食感が保たれるのです。

醤油・塩・味噌:三位一体のハーモニー

「喜多方=醤油ラーメン」と思われがちですが、実態は違います。スープは醤油味の透明な豚骨スープが基本で、あっさりした味わいである。豚骨のベースと煮干しのベースを別々に作り、それらをブレンドしたものを提供する店もある。店によっては塩味や味噌仕立ても提供する。

実際、老舗の坂内食堂は塩味で有名。一方、まこと食堂(2023年9月閉店)は醤油の名店でした。つまり、多様性こそが喜多方ラーメンの真の魅力なのです。

朝ラー文化の真実:なぜ地元民は朝からラーメンを食べるのか

朝5時半、行列の最前列で見た光景

ある土曜日の早朝、私は意を決して朝5時に起床。目指すは坂内食堂です。

しかし、到着すると既に20人以上の行列が。最前列の男性に聞くと「4時半から並んでます」とのこと。彼は地元の建設業者で、農作業や早朝の運動を終えた市民や夜勤明けの人たちに提供したのが始まりといわれる朝ラー文化を、今も続けているそうです。

朝ラーメンは重くない?実は理にかなった食文化

「朝からラーメンなんて重い」。そう思う方も多いでしょう。

しかし、喜多方ラーメンのスープは透き通ったスープは塩ベースであっさりしているため、お肉の脂が気にならず、朝ラーメンにぴったりなのです。

実際、地元の60代女性は「朝ラーは体が温まって、農作業の前にちょうどいいのよ」と教えてくれました。確かに、喜多方ラーメン特有の淡麗なスープを一口ふくめば、空っぽなお腹にスープが染み渡る心地よさを感じるはずです。

データが示す朝ラー人気

驚くべき統計があります。喜多方市の調査によると、喜多方には朝、開店間もない時間からラーメンを食べる「朝ラー」と呼ばれる食文化がある。現在、市内の約20店舗が朝7時台から営業。年間推定10万食以上の朝ラーが消費されているそうです。

名店探訪:御三家から新星まで、絶対に外せない5軒

坂内食堂:塩の横綱、行列の理由

昭和33年創業の「坂内食堂」は、喜多方ラーメンの御三家のひとつともいわれるお店です。

基本情報

- 住所:福島県喜多方市字細田7230番地

- 電話番号:0241-22-0351

- 営業時間:7:00~18:00(ラストオーダー17:50)

- 定休日:水曜・木曜日(祝日営業)

私が実際に食べた「肉そば」は圧巻でした。麺が見えないほどチャーシューが載っており、それでいて脂っこさを感じさせない。

しかも、ここには秘密があります。実は坂内食堂のチャーシューは、脂身が少なく適度な歯ごたえのある淡白なタイプと、脂身たっぷりのやわらかいプルプルタイプの2種類が使われているのです。

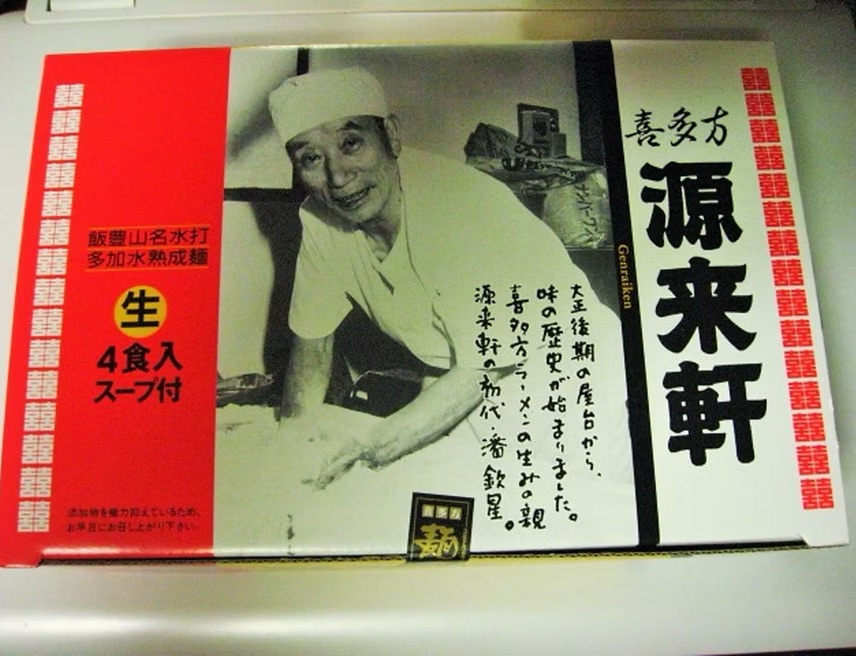

源来軒:元祖の矜持

大正末期に中国から日本へやって来た潘欽星さんが、屋台から始めたラーメン店が源来軒。

基本情報

- 住所:福島県喜多方市一本木上7745

- 電話番号:0241-22-0091

- 営業時間:10:00~14:00

- 定休日:火曜日、第2・第3水曜日(不定休あり)

源来軒で特筆すべきは、今もその日の未明からスープ作りを始める製法は、創業当初から変わらない。という点。

実際、朝10時の開店直後に訪れると、店内には独特の香りが充満しています。それは、煮干しと豚骨が絶妙に調和した、まさに「元祖」の香り。

まこと食堂の記憶(2023年9月閉店)

残念ながら2023年9月30日に閉店してしまったまこと食堂。しかし、その功績は計り知れません。

喜多方ラーメンを提供してきた店のうち、源来軒、まこと食堂、坂内食堂が「御三家」と呼ばれ、特に醤油味の完成度は他の追随を許しませんでした。

閉店の理由は後継者不在の中、年齢を重ねながら店を切り盛りしていくことに限界を感じ、閉店を決断したようだ。とのこと。76年の歴史に幕を下ろした日、多くのファンが別れを惜しみました。

喜一:新世代の旗手

基本情報

- 福島県喜多方市関柴町上高額字境田635-7

- TEL:0241-24-2480

- 営業時間:平日9:00~14:00

- 定休日:土・日(その他店舗カレンダーによる)

一平:背脂系の革命児

基本情報

- 住所:喜多方市松山町村松字石田1453

- TEL:0241-23-0699

- 営業時間:7:00~18:30

- 定休日:水曜日

喜多方ラーメンには珍しい背脂チャッチャ系。脂っこいように見えて意外としつこくなく、スープと背脂がしっかり麺に絡んで美味しいと評判。

失敗しない食べ方講座:地元民が教える裏技

オーダーの極意

実は、喜多方ラーメンには暗黙のルールがあります。

- 麺の硬さは指定しない 理由は簡単。「平打ち熟成多加水麺」は、職人が最適な茹で時間を熟知しているから。

- スープは最後まで飲む 塩分が気になる?でも、硬度13と超軟水で作られたスープは、最後の一滴まで旨味の宝庫なのです。

- 写真は素早く SNS映えも大切ですが、麺が伸びる前に。特に朝ラー時は、後ろに並ぶ人への配慮も忘れずに。

時間帯別攻略法

早朝(6:00-8:00) 朝ラーのゴールデンタイム。ただし、早朝5時半過ぎに東北道本宮ICを出発をし、喜多方市役所の駐車場に到着したのは6時半前。既に、30~人以上?の行列ができていました。覚悟が必要です。

昼間(11:00-14:00) 観光客のピーク。しかし、穴場の時間帯でもあります。なぜなら、朝ラー組が引けた後だから。

夕方(16:00-18:00) 意外と空いている時間帯。地元民曰く「仕事帰りにさっと食べられる」とのこと。

トッピングの黄金比

チャーシュー:メンマ:ネギ=3:1:2

これが、喜多方ラーメンマニアの間で語り継がれる黄金比です。特に、厚切りチャーシューが入っているのも喜多方ラーメンの醍醐味ですから、チャーシューメンを頼むのも一興。

自宅で再現!本格喜多方ラーメンレシピ

プロ直伝の材料(4人前)

麺

- 中力粉:400g

- 水:180ml(加水率45%)

- 塩:8g

- かん水:4g

スープ

- 豚骨:1kg

- 鶏ガラ:500g

- 煮干し:50g

- 昆布:20g

- 醤油:100ml

- 塩:適量

麺作りの極意

- 水回し ここがポイント!一般的には麺の幅が約4mmの太麺で、水分を多く含ませじっくりねかせてつくるため、水は3回に分けて加えます。

- 熟成 生地を冷蔵庫で24時間寝かせる。これにより、あの独特のモチモチ感が生まれます。

- 麺切り 包丁で4mm幅に。不揃いでも大丈夫。むしろ、それが手作りの証です。

スープ作りの秘訣

実は、プロの技を一つ教えましょう。豚骨のベースと煮干しのベースを別々に作り、それらをブレンドするのです。

- 豚骨は一度茹でこぼして臭みを取る

- 煮干しは頭とはらわたを取り除く

- 別々に6時間煮込む

- 最後に1:1でブレンド

失敗あるある&対処法

失敗例1:麺がブチブチ切れる 原因:水分不足 対策:霧吹きで少しずつ水を足す

失敗例2:スープが濁る 原因:強火で煮込みすぎ 対策:弱火でコトコト。決して沸騰させない

失敗例3:麺に縮れがつかない 原因:手もみ不足 対策:茹で上がった麺を氷水で締めてから、もう一度手でもむ

知られざる喜多方ラーメン豆知識

実は博多・札幌より古い!?

日本三大ラーメンと言われる喜多方・博多・札幌。実は歴史を紐解くと、大正末期から始まった喜多方ラーメンが最古参なのです。

博多の豚骨ラーメンは昭和12年頃、札幌の味噌ラーメンは昭和30年代から。つまり、喜多方は「三大ラーメンの長男」と言えるでしょう。

麺の太さに隠された哲学

なぜ4mmなのか?実は、これには深い理由が。

地元の製麺業者によると、「3mmだと煮干しの風味に負ける。5mmだとスープが絡まない。4mmが黄金比」とのこと。100年かけて辿り着いた答えなのです。

世界進出の野望

実は坂内食堂は喜多方市の本店を中心に、北海道から沖縄まで全国の主要都市の他、アメリカのロサンゼルスやラーメン戦争激戦区とも言われるニューヨークなど海外にも幅広くお店を展開しています。

しかも、現地では「KITAKATA RAMEN」として、日本食文化の象徴的存在に。

消えゆく老舗と新たな挑戦

残念ながら、2021年8月には「あべ食堂」が幕を閉じ、そして2023年9月30日には「まこと食堂」もその長い歴史に幕を下ろすなど、後継者問題は深刻です。

しかし一方で、会津喜多方商工会議所は2022年5月、市や老麺会、製麺業者、農家などを会員とする「喜多方ラーメンブランドプロジェクト(通称・RBP)」を新たに立ち上げるなど、新たな動きも。

まとめ:喜多方ラーメンという生き方

今すぐ試したい3つのこと

- 朝ラーデビュー まずは週末の朝、少し早起きして挑戦を。人生観が変わるかもしれません。

- 水の飲み比べ 喜多方の水道水を飲んでみてください。その柔らかさに驚くはずです。

- 自宅で麺作り 完璧でなくていい。大切なのは、100年の歴史に思いを馳せること。

喜多方ラーメンが教えてくれること

結局、喜多方ラーメンとは何なのか。

それは、中国から渡ってきた一青年が始めた小さな屋台が、地域の宝となり、日本の文化となった奇跡の物語。

水と、麺と、人の温もりが織りなす、かけがえのない食文化。

だからこそ、私たちは何度でも喜多方を訪れ、あの一杯に心を震わせるのです。

次の休日、あなたも喜多方への扉を開いてみませんか?

朝靄の中、湯気立つ一杯があなたを待っています。